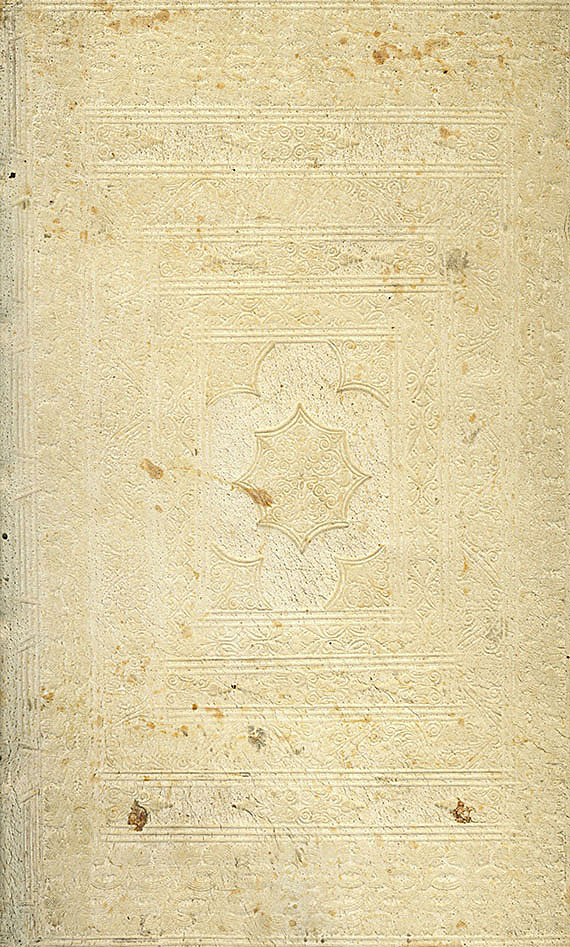

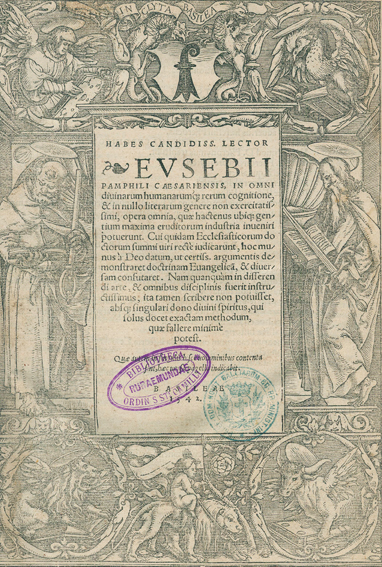

18 Eusebius Caesariensis. Historia ecclesiastica (interprete Rufino additis libris duobus sc. X, XI a translatore conscriptis). Lateinische Handschrift auf Pergament . St. Lambrecht (Steiermark) um 1180-90. 292:202 mm. 168 Bll. mit 1 gr. Initiale in Rot, Gelb u. Schwarz sowie Hunderten v. kl. Initialen in Rot . Holzdeckelbd. v. 1676 mit blindgepr. Schweinsldr.-Rücken. Schätzpreis: (120.000,- €) 21 Lagen à 8 Bll., 3 davon im unt. Rand in Rot num. VI-VIII, 27zeilig in sorgfältiger Gothica textualis geschrieben, schwarz mit roten Hervorhebungen, in Blei regliert, anfangs 2 Zeilen in abwechselnd schwarzen u. roten Majuskeln, einige Abschnitte rubriziert, Bl. 1r mit großer Rankeninitiale "P" in Rot, Gelb u. Schwarz, im Text zahlreiche, teils durch Aussparung oder mit Federwerk verzierte 2- bis 6zeilige Lombarden in Rot, sechs 3zeilige Lombarden in Rot u. Schwarz, im unt. w. Rand der Bll. 155r u. 167r je eine kl. zeitgenöss. Federzeichnung in Rot (Blattornament, Pferd mit Zaumzeug), einige Korrekturen u. Marginalien v. zeitgenöss. Hand, darunter Hinweise auf im Text behandelte Quellen ("Africanus", "Josephus") in kl. Kartuschen. - Entstanden ist die Handschrift wohl in den 80er Jahren des 12. Jhdts. im Skriptorium des Benediktinerklosters St. Lambrecht in der Steiermark. Sie zählt zu den insgesamt 48 Lambrechtischen Handschriften, die in dem Zeitraum bis 1200 entstanden sind, u. scheint darüber hinaus eine der ganz wenigen Handschriften jenes Skriptoriums zu sein, die nach heutigem wissenschaftl. Stand den Schreibern Chunradus u. Tino zugewiesen werden können. - Die Rückseite des ursprünglich unbeschriebenen Schlussbl. wurde im 13. Jhdt. mit 3 Zusätzen versehen: 1. Versus de IV regnis mundi , 4 Z., beginnend "Sceptrier assirus tenet orbis clymata p(ri)mus" (Druck in: J. Werner, Beiträge z. Kunde d. lat. Lit. im MA 2 , 1905, S. 121. b). - 2. Versus de iudicio ultimo clericorum , 10 Z., beginnend "Cogitata clerici qui vel quales estis". - 3. Antiphonae de S. Wenceslao , 11 Z., beginnend "Laus alme sit trinitati", durchwegs mit Neumen. Der Gelehrte Eusebius v. Caesarea in Palästina (um 265-339) wird als ein "Vater der Kirchengeschichte" bezeichnet. Unter Diokletian verfolgt, zog er sich nach Tyros u. in die Thebais zurück u. wurde 313 zum Bischof v. Caesarea ernannt. Seit 324 stand er in enger Beziehung zu Kaiser Konstantin, der ihm großen Einfluss gewährte u. seinen Ruhm als "größter Gelehrter seiner Zeit" begründete. Eine unbestritten maßgebliche Rolle spielte Eusebius auf dem Konzil v. Nicaea als Haupt der Vermittlungspartei. Während M. Buchberger im Lexikon für Theologie u. Kirche auf die ambivalente Bedeutung des Eusebius als Höfling u. Günstling Konstantins hinweist u. ihn aufgrunddessen in die Reihe der "charakterschwachen Staatsbischöfe" stellt, wird in dem 16 Jahre später erschienenen Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon v. F. W. Bautz besonders die Vermittlungstätigkeit des Eusebius in der durch dogmatische Zwistigkeiten bedrohten Kirche unterstrichen. Eusebius gilt dort auch als "äußerst fruchtbarer Schriftsteller" u. als "bedeutendster Geschichtsschreiber des christlichen Alterums". Den Ehrentitel "Vater der Kirchengeschichte" verdankt Eusebius vor allem seiner vorliegenden Historia ecclesiastica . Das griechisch verfasste u. in zehn Bücher gegliederte Werk bildet, nicht zuletzt wegen der darin enthaltenen Mitteilungen anderer Autoren, deren Originale verloren gegangen sind, die Hauptquelle für die ersten Jahrhunderte des Christentums. Die bis zu Beginn der Alleinherrschaft Konstantins (323) reichende Kirchengeschichte wurde im Westen in der lateinischen Übersetzung des Tyrannius Rufinus v. Aquileia (um 345-410) viel benutzt. Rufinus fasste Eusebius' Bücher IX u. X zu einem einzigen Buch IX zusammen u. fügte seine eigenen Bücher X u. XI hinzu, die bis zum Tode Theodosius' d. Gr. (395) reichen. Zur Überlieferungsgeschichte des griech. Originals siehe H.-G. Beck in: Die Textüberlieferung der antiken Lit. u. der

18 Eusebius Caesariensis. Historia ecclesiastica (interprete Rufino additis libris duobus sc. X, XI a translatore conscriptis). Lateinische Handschrift auf Pergament . St. Lambrecht (Steiermark) um 1180-90. 292:202 mm. 168 Bll. mit 1 gr. Initiale in Rot, Gelb u. Schwarz sowie Hunderten v. kl. Initialen in Rot . Holzdeckelbd. v. 1676 mit blindgepr. Schweinsldr.-Rücken. Schätzpreis: (120.000,- €) 21 Lagen à 8 Bll., 3 davon im unt. Rand in Rot num. VI-VIII, 27zeilig in sorgfältiger Gothica textualis geschrieben, schwarz mit roten Hervorhebungen, in Blei regliert, anfangs 2 Zeilen in abwechselnd schwarzen u. roten Majuskeln, einige Abschnitte rubriziert, Bl. 1r mit großer Rankeninitiale "P" in Rot, Gelb u. Schwarz, im Text zahlreiche, teils durch Aussparung oder mit Federwerk verzierte 2- bis 6zeilige Lombarden in Rot, sechs 3zeilige Lombarden in Rot u. Schwarz, im unt. w. Rand der Bll. 155r u. 167r je eine kl. zeitgenöss. Federzeichnung in Rot (Blattornament, Pferd mit Zaumzeug), einige Korrekturen u. Marginalien v. zeitgenöss. Hand, darunter Hinweise auf im Text behandelte Quellen ("Africanus", "Josephus") in kl. Kartuschen. - Entstanden ist die Handschrift wohl in den 80er Jahren des 12. Jhdts. im Skriptorium des Benediktinerklosters St. Lambrecht in der Steiermark. Sie zählt zu den insgesamt 48 Lambrechtischen Handschriften, die in dem Zeitraum bis 1200 entstanden sind, u. scheint darüber hinaus eine der ganz wenigen Handschriften jenes Skriptoriums zu sein, die nach heutigem wissenschaftl. Stand den Schreibern Chunradus u. Tino zugewiesen werden können. - Die Rückseite des ursprünglich unbeschriebenen Schlussbl. wurde im 13. Jhdt. mit 3 Zusätzen versehen: 1. Versus de IV regnis mundi , 4 Z., beginnend "Sceptrier assirus tenet orbis clymata p(ri)mus" (Druck in: J. Werner, Beiträge z. Kunde d. lat. Lit. im MA 2 , 1905, S. 121. b). - 2. Versus de iudicio ultimo clericorum , 10 Z., beginnend "Cogitata clerici qui vel quales estis". - 3. Antiphonae de S. Wenceslao , 11 Z., beginnend "Laus alme sit trinitati", durchwegs mit Neumen. Der Gelehrte Eusebius v. Caesarea in Palästina (um 265-339) wird als ein "Vater der Kirchengeschichte" bezeichnet. Unter Diokletian verfolgt, zog er sich nach Tyros u. in die Thebais zurück u. wurde 313 zum Bischof v. Caesarea ernannt. Seit 324 stand er in enger Beziehung zu Kaiser Konstantin, der ihm großen Einfluss gewährte u. seinen Ruhm als "größter Gelehrter seiner Zeit" begründete. Eine unbestritten maßgebliche Rolle spielte Eusebius auf dem Konzil v. Nicaea als Haupt der Vermittlungspartei. Während M. Buchberger im Lexikon für Theologie u. Kirche auf die ambivalente Bedeutung des Eusebius als Höfling u. Günstling Konstantins hinweist u. ihn aufgrunddessen in die Reihe der "charakterschwachen Staatsbischöfe" stellt, wird in dem 16 Jahre später erschienenen Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon v. F. W. Bautz besonders die Vermittlungstätigkeit des Eusebius in der durch dogmatische Zwistigkeiten bedrohten Kirche unterstrichen. Eusebius gilt dort auch als "äußerst fruchtbarer Schriftsteller" u. als "bedeutendster Geschichtsschreiber des christlichen Alterums". Den Ehrentitel "Vater der Kirchengeschichte" verdankt Eusebius vor allem seiner vorliegenden Historia ecclesiastica . Das griechisch verfasste u. in zehn Bücher gegliederte Werk bildet, nicht zuletzt wegen der darin enthaltenen Mitteilungen anderer Autoren, deren Originale verloren gegangen sind, die Hauptquelle für die ersten Jahrhunderte des Christentums. Die bis zu Beginn der Alleinherrschaft Konstantins (323) reichende Kirchengeschichte wurde im Westen in der lateinischen Übersetzung des Tyrannius Rufinus v. Aquileia (um 345-410) viel benutzt. Rufinus fasste Eusebius' Bücher IX u. X zu einem einzigen Buch IX zusammen u. fügte seine eigenen Bücher X u. XI hinzu, die bis zum Tode Theodosius' d. Gr. (395) reichen. Zur Überlieferungsgeschichte des griech. Originals siehe H.-G. Beck in: Die Textüberlieferung der antiken Lit. u. der

18 Eusebius Caesariensis. Historia ecclesiastica (interprete Rufino additis libris duobus sc. X, XI a translatore conscriptis). Lateinische Handschrift auf Pergament . St. Lambrecht (Steiermark) um 1180-90. 292:202 mm. 168 Bll. mit 1 gr. Initiale in Rot, Gelb u. Schwarz sowie Hunderten v. kl. Initialen in Rot . Holzdeckelbd. v. 1676 mit blindgepr. Schweinsldr.-Rücken. Schätzpreis: (120.000,- €) 21 Lagen à 8 Bll., 3 davon im unt. Rand in Rot num. VI-VIII, 27zeilig in sorgfältiger Gothica textualis geschrieben, schwarz mit roten Hervorhebungen, in Blei regliert, anfangs 2 Zeilen in abwechselnd schwarzen u. roten Majuskeln, einige Abschnitte rubriziert, Bl. 1r mit großer Rankeninitiale "P" in Rot, Gelb u. Schwarz, im Text zahlreiche, teils durch Aussparung oder mit Federwerk verzierte 2- bis 6zeilige Lombarden in Rot, sechs 3zeilige Lombarden in Rot u. Schwarz, im unt. w. Rand der Bll. 155r u. 167r je eine kl. zeitgenöss. Federzeichnung in Rot (Blattornament, Pferd mit Zaumzeug), einige Korrekturen u. Marginalien v. zeitgenöss. Hand, darunter Hinweise auf im Text behandelte Quellen ("Africanus", "Josephus") in kl. Kartuschen. - Entstanden ist die Handschrift wohl in den 80er Jahren des 12. Jhdts. im Skriptorium des Benediktinerklosters St. Lambrecht in der Steiermark. Sie zählt zu den insgesamt 48 Lambrechtischen Handschriften, die in dem Zeitraum bis 1200 entstanden sind, u. scheint darüber hinaus eine der ganz wenigen Handschriften jenes Skriptoriums zu sein, die nach heutigem wissenschaftl. Stand den Schreibern Chunradus u. Tino zugewiesen werden können. - Die Rückseite des ursprünglich unbeschriebenen Schlussbl. wurde im 13. Jhdt. mit 3 Zusätzen versehen: 1. Versus de IV regnis mundi , 4 Z., beginnend "Sceptrier assirus tenet orbis clymata p(ri)mus" (Druck in: J. Werner, Beiträge z. Kunde d. lat. Lit. im MA 2 , 1905, S. 121. b). - 2. Versus de iudicio ultimo clericorum , 10 Z., beginnend "Cogitata clerici qui vel quales estis". - 3. Antiphonae de S. Wenceslao , 11 Z., beginnend "Laus alme sit trinitati", durchwegs mit Neumen. Der Gelehrte Eusebius v. Caesarea in Palästina (um 265-339) wird als ein "Vater der Kirchengeschichte" bezeichnet. Unter Diokletian verfolgt, zog er sich nach Tyros u. in die Thebais zurück u. wurde 313 zum Bischof v. Caesarea ernannt. Seit 324 stand er in enger Beziehung zu Kaiser Konstantin, der ihm großen Einfluss gewährte u. seinen Ruhm als "größter Gelehrter seiner Zeit" begründete. Eine unbestritten maßgebliche Rolle spielte Eusebius auf dem Konzil v. Nicaea als Haupt der Vermittlungspartei. Während M. Buchberger im Lexikon für Theologie u. Kirche auf die ambivalente Bedeutung des Eusebius als Höfling u. Günstling Konstantins hinweist u. ihn aufgrunddessen in die Reihe der "charakterschwachen Staatsbischöfe" stellt, wird in dem 16 Jahre später erschienenen Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon v. F. W. Bautz besonders die Vermittlungstätigkeit des Eusebius in der durch dogmatische Zwistigkeiten bedrohten Kirche unterstrichen. Eusebius gilt dort auch als "äußerst fruchtbarer Schriftsteller" u. als "bedeutendster Geschichtsschreiber des christlichen Alterums". Den Ehrentitel "Vater der Kirchengeschichte" verdankt Eusebius vor allem seiner vorliegenden Historia ecclesiastica . Das griechisch verfasste u. in zehn Bücher gegliederte Werk bildet, nicht zuletzt wegen der darin enthaltenen Mitteilungen anderer Autoren, deren Originale verloren gegangen sind, die Hauptquelle für die ersten Jahrhunderte des Christentums. Die bis zu Beginn der Alleinherrschaft Konstantins (323) reichende Kirchengeschichte wurde im Westen in der lateinischen Übersetzung des Tyrannius Rufinus v. Aquileia (um 345-410) viel benutzt. Rufinus fasste Eusebius' Bücher IX u. X zu einem einzigen Buch IX zusammen u. fügte seine eigenen Bücher X u. XI hinzu, die bis zum Tode Theodosius' d. Gr. (395) reichen. Zur Überlieferungsgeschichte des griech. Originals siehe H.-G. Beck in: Die Textüberlieferung der antiken Lit. u. der

18 Eusebius Caesariensis. Historia ecclesiastica (interprete Rufino additis libris duobus sc. X, XI a translatore conscriptis). Lateinische Handschrift auf Pergament . St. Lambrecht (Steiermark) um 1180-90. 292:202 mm. 168 Bll. mit 1 gr. Initiale in Rot, Gelb u. Schwarz sowie Hunderten v. kl. Initialen in Rot . Holzdeckelbd. v. 1676 mit blindgepr. Schweinsldr.-Rücken. Schätzpreis: (120.000,- €) 21 Lagen à 8 Bll., 3 davon im unt. Rand in Rot num. VI-VIII, 27zeilig in sorgfältiger Gothica textualis geschrieben, schwarz mit roten Hervorhebungen, in Blei regliert, anfangs 2 Zeilen in abwechselnd schwarzen u. roten Majuskeln, einige Abschnitte rubriziert, Bl. 1r mit großer Rankeninitiale "P" in Rot, Gelb u. Schwarz, im Text zahlreiche, teils durch Aussparung oder mit Federwerk verzierte 2- bis 6zeilige Lombarden in Rot, sechs 3zeilige Lombarden in Rot u. Schwarz, im unt. w. Rand der Bll. 155r u. 167r je eine kl. zeitgenöss. Federzeichnung in Rot (Blattornament, Pferd mit Zaumzeug), einige Korrekturen u. Marginalien v. zeitgenöss. Hand, darunter Hinweise auf im Text behandelte Quellen ("Africanus", "Josephus") in kl. Kartuschen. - Entstanden ist die Handschrift wohl in den 80er Jahren des 12. Jhdts. im Skriptorium des Benediktinerklosters St. Lambrecht in der Steiermark. Sie zählt zu den insgesamt 48 Lambrechtischen Handschriften, die in dem Zeitraum bis 1200 entstanden sind, u. scheint darüber hinaus eine der ganz wenigen Handschriften jenes Skriptoriums zu sein, die nach heutigem wissenschaftl. Stand den Schreibern Chunradus u. Tino zugewiesen werden können. - Die Rückseite des ursprünglich unbeschriebenen Schlussbl. wurde im 13. Jhdt. mit 3 Zusätzen versehen: 1. Versus de IV regnis mundi , 4 Z., beginnend "Sceptrier assirus tenet orbis clymata p(ri)mus" (Druck in: J. Werner, Beiträge z. Kunde d. lat. Lit. im MA 2 , 1905, S. 121. b). - 2. Versus de iudicio ultimo clericorum , 10 Z., beginnend "Cogitata clerici qui vel quales estis". - 3. Antiphonae de S. Wenceslao , 11 Z., beginnend "Laus alme sit trinitati", durchwegs mit Neumen. Der Gelehrte Eusebius v. Caesarea in Palästina (um 265-339) wird als ein "Vater der Kirchengeschichte" bezeichnet. Unter Diokletian verfolgt, zog er sich nach Tyros u. in die Thebais zurück u. wurde 313 zum Bischof v. Caesarea ernannt. Seit 324 stand er in enger Beziehung zu Kaiser Konstantin, der ihm großen Einfluss gewährte u. seinen Ruhm als "größter Gelehrter seiner Zeit" begründete. Eine unbestritten maßgebliche Rolle spielte Eusebius auf dem Konzil v. Nicaea als Haupt der Vermittlungspartei. Während M. Buchberger im Lexikon für Theologie u. Kirche auf die ambivalente Bedeutung des Eusebius als Höfling u. Günstling Konstantins hinweist u. ihn aufgrunddessen in die Reihe der "charakterschwachen Staatsbischöfe" stellt, wird in dem 16 Jahre später erschienenen Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon v. F. W. Bautz besonders die Vermittlungstätigkeit des Eusebius in der durch dogmatische Zwistigkeiten bedrohten Kirche unterstrichen. Eusebius gilt dort auch als "äußerst fruchtbarer Schriftsteller" u. als "bedeutendster Geschichtsschreiber des christlichen Alterums". Den Ehrentitel "Vater der Kirchengeschichte" verdankt Eusebius vor allem seiner vorliegenden Historia ecclesiastica . Das griechisch verfasste u. in zehn Bücher gegliederte Werk bildet, nicht zuletzt wegen der darin enthaltenen Mitteilungen anderer Autoren, deren Originale verloren gegangen sind, die Hauptquelle für die ersten Jahrhunderte des Christentums. Die bis zu Beginn der Alleinherrschaft Konstantins (323) reichende Kirchengeschichte wurde im Westen in der lateinischen Übersetzung des Tyrannius Rufinus v. Aquileia (um 345-410) viel benutzt. Rufinus fasste Eusebius' Bücher IX u. X zu einem einzigen Buch IX zusammen u. fügte seine eigenen Bücher X u. XI hinzu, die bis zum Tode Theodosius' d. Gr. (395) reichen. Zur Überlieferungsgeschichte des griech. Originals siehe H.-G. Beck in: Die Textüberlieferung der antiken Lit. u. der

Try LotSearch and its premium features for 7 days - without any costs!

Be notified automatically about new items in upcoming auctions.

Create an alert